興和(北京)貿易有限公司の浜崎健一と申します。

今回のふるさと自慢では、私の生まれ故郷である、岐阜県大垣市を紹介させて頂きます。大垣市は愛知県、三重県、滋賀県との県境に近い、岐阜県の南西角に位置しています。市内には多数の河川が流れており、また豊富な地下水にも恵まれ、水の都とも呼ばれています。子供の頃、川はとても身近な遊び場でした。フナやコイ、オタマジャクシ、ザリガニなどがたくさん生息しており、網(私たちはタモと呼んでいました。)などで、魚を捕まえたりして遊びました。(昭和時代の話ですので、今はどうか…)私も地元を離れ久しいですが、いい機会なので調べてみました。平成の大合併の時に、近隣の町村と合併をしているようで、現在は3つの飛び地となっているようです。(地図参照)ちなみに、私の子供の頃の大垣市は、真ん中の2番目に大きな場所です。現在の人口は約16万人で、岐阜県第2の規模となっています。平成30年で市制100周年を迎えた、歴史ある街です。

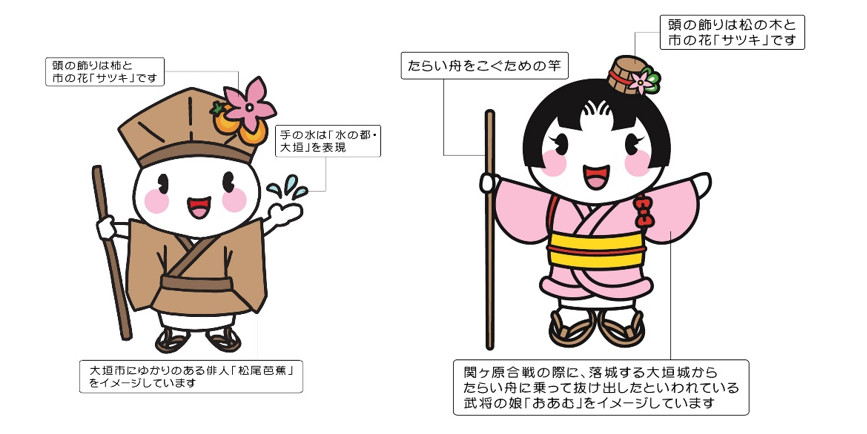

マスコットキャラクターも登場しているようです。(私が子供の頃にはいなかったキャラクターなので、受け売りとなりますが紹介します。)左がおがっきぃといいます。俳句を詠むことが好きで、大垣市のホームページに毎週新しい句が登場するようです。好物は水まんじゅう。後ほど紹介しますが、私も大好きです。右がおあむちゃんといいます。石田三成の娘をイメージしているようです。ゆるキャラ選手権を調べてみましたが、残念ながらランクインはしていませんでした…来年以降の検討を祈ります!

続きまして、大垣市の観光名所をご紹介していきたいと思います。

まずは、私が子供の頃から大好きな名城、大垣城です。JR大垣駅からほど近い、大垣公園内にあります。大きな公園だったこともあり、子供の頃はよく遊びに行きました。その時からずっと見ているお城ですが、相変わらずかっこいいです!残念ながら太平洋戦争で焼失しており、現在は復元されたお城となっていますが、旧国宝の名城です。関ヶ原の戦いで西軍の石田三成が拠点にしたことでも知られています。

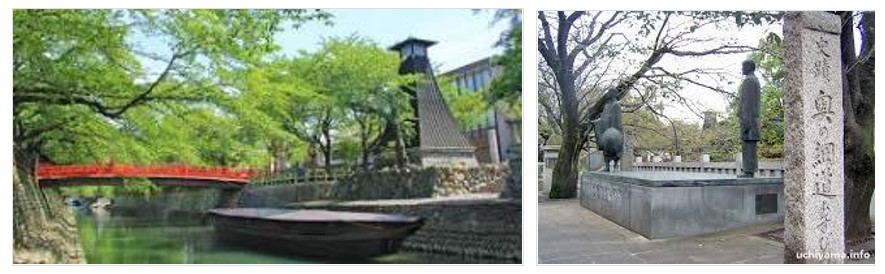

大垣市といえば、松尾芭蕉の「奥の細道」のむすびの地です。松尾芭蕉が東北から北陸をめぐり、最後に訪れた街が大垣です。「奥の細道」は大垣で詠まれた、“蛤のふたみに分かれ行く秋ぞ”という句で結ばれています。私の実家からも近い住吉灯台から、旅を終えた芭蕉は、水門川を船で下り、桑名(三重県)へ旅立って行きました。現在大垣市には、奥の細道むすびの地記念館があり、その歴史に触れることができるようです。

続いては、「加賀野名水公園」です。先に紹介した通り、大垣市は水の都と呼ばれるほど、豊富できれいな水に恵まれております。その中でも、近隣県からも水を汲みに来る人が訪れる「加賀野名水公園」の自噴水が特に有名で、環境省より平成の名水百選に選定されています。大垣に住んでいた時は、ミネラルウォーターとは無縁でした。水道水がおいしい!

最後に、2016年にユネスコの無形文化遺産に登録された、「山・鉾・屋台行事」の一つ、大垣まつりを紹介します。毎年5月に開催される、370年もの歴史を誇る、大垣市最大のイベントです。13両のやまが大垣市内を巡行しながら、大垣駅に近い八幡神社へ集まってきます。この八幡神社の近くでは、各やまの奉芸を見ることができます。昼と夜ではまた違った絵が見られます。大垣駅前の広範囲が歩行者天国となり、多くの出店が並び、市外からも押し寄せる、たくさんの人出で賑わいます。私が子供の頃は、市内の小中学校は休みになっていたため、一日中うろうろしていました。令和の時代になっても変わらず継承していって欲しい伝統的な祭りです。

最後に、大垣市の銘菓を紹介します。①水まんじゅう。水の都らしいくずとこし餡でできたお饅頭です。店頭で湧き水にさらされて売られている様子は夏の大垣の風物詩です。②味噌せんべい。日本でも有数の硬いせんべいです。二つ折り、四つ折りとありますが、四つ折りは歯が折れそう…挑戦してみてください。③柿羊羹。大垣は柿の産地です。秋には市内各所で実のなった柿の木が見られます。その柿を使った銘菓です。

以上、岐阜県大垣市に関してご紹介させて頂きました。東京と大阪の間、名古屋にほど近い立地で大都市圏からのアクセスは非常に便利なのですが、マイナー県である岐阜県…今回このように地元を紹介させてもらう機会を頂き、色々調べる中で、改めて大垣市の魅力に気が付いたような気がします。派手さはありませんが、なかなか魅力的な街ですので、機会があれば是非立ち寄ってみて下さい。 |