日独開戦 ーー (作戦計画要綱と軽便鉄道)

1.前書き ――― あっけなく陥落した独逸軍の青島要塞

大正3年(1914)8月23日、日本政府は独逸に対して宣戦を布告した。その後約2ヶ月、日本軍は十分な準備の後、10月31日に陸海から独逸軍の砲台に対して一斉に砲撃を開始した。それから10日もたたない11月7日、独逸軍は白旗を掲げて日本軍に降伏したのである。

この戦闘を詳細に記述することは、この物語の本旨ではない。ただ、あまり語られることもない青島における日独戦役の中で、主要な戦闘記録と、今日では殆ど知られることもないこの戦闘に関わりのある出来事を、「青島物語-続編」の挿話として記録することとする。

2.日本軍作戦計画の要綱

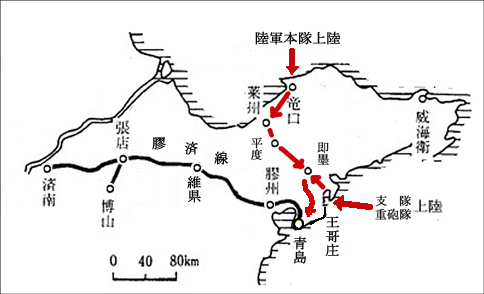

青島要塞攻略に関する日本軍の作戦は、陸軍野戦重砲兵隊及び攻城部隊を基幹とし、海軍と協同して青島を攻略するというものであった。野戦部隊の主力は竜口に上陸した後萊州、平度・即墨を経由して前進すること、重砲兵および重砲・諸資材の輸送部隊は労山湾より上陸・荷揚げし即墨に駐留する本隊に合流することとした。

次いで、独逸軍の前進陣地である孤山・浮山の線を攻略した後、独逸軍の青島要塞を砲撃戦で破壊し、独逸軍の青島防御戦に肉薄接近して正面攻撃することとした。

野戦重砲を所定の位置に運搬し設営するためには約1ヶ月を必要とするであろうこと、特に重砲移送のための軽便鉄道を敷設するために工兵大隊・臨時鉄道大隊を派遣すること、また初めて無線・野戦通信隊並びに航空隊を実戦派遣することとなった。

英国は協同作戦のため、バーナディストン少将指揮の下、約1000名の歩兵大隊を派遣することとなった。

3.日本陸軍の山東半島への上陸 日本軍の進攻経路 (図 5-1)

8月26日、日本海軍第2艦隊は膠州湾外に進出し、独逸に

対して 無線電信で膠州湾封鎖を宣言した。

9月2日、日本陸軍の主力は山東半島北部の竜口に上陸

した。この頃台風が山東半島を襲い、竜口一帯は洪水に

見舞われ、上陸が完了したのは9月15日となった。

洪水により難渋を極めた竜口市内の移動 (図5-2)

陸軍は竜口上陸後、萊州、平度を経由して即墨に集結する予定で

あったが、台風による洪水のため軍隊の移動は難渋を極め、主力の

即墨への到着は9月24日となった。

【写真出典:三船写真館発行 “日独戦役記念写真帖”より】

以下、本文の写真の出典は全て同じ

陸軍支隊が労山湾に上陸 (図 5-3)

日本海軍による労山湾内の機雷掃海完了後、陸軍支隊は労山湾

の上陸を開始し、9月19日、先遣全隊の上陸を完了した。

これにより、引き続いて上陸予定の重砲隊及び各種物資の陸揚げ

の準備と掩護体制が確保できた。

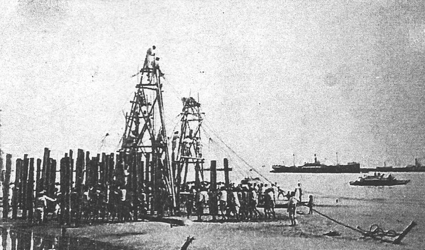

労山湾砂浜に重桟橋の杭打ち (図 5-4)

日独戦役中、ほとんど全ての重砲・弾薬、及び兵員のための

装具及び糧秣・諸物資などは、日本から労山湾へ軍用船で送ら

れここで荷揚げされた。

そのために、労山湾の砂浜に重桟橋が構築された。この写真は

重桟橋のための基礎の杭打ちを示すもので、工兵達が打撃ハン

マーをロープで引き上げている。

4.手押式軽便鉄道(トロッコ)の敷設

日独戦役開始の前、日本陸軍は日独戦役を想定し、山東半島において重砲を如何に運搬するかに関して、工兵部隊と鉄道部隊で検討を進めていたようだ。その結果、戦役が開始すれば鉄道部隊も派遣して重砲輸送にあたらしめる事に決定した。その際、手押式軽便鉄道の敷設、及び軽便車両の移送に関して現地労働者(山東クーリー)を多用することも計画していたようだ。

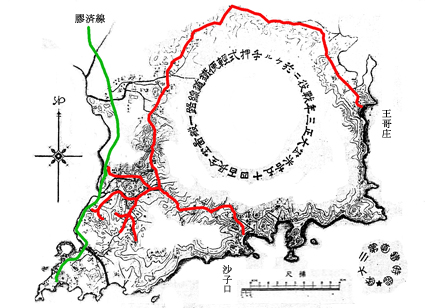

手押式軽便鉄道地図 (図 5-5)

日本陸軍が10月19日に労山湾に上陸した後臨時鉄道第3大隊は 日本陸軍が10月19日に労山湾に上陸した後臨時鉄道第3大隊は

ここで鉄道資材を陸揚げし、2ヶ月足らずで全長145Kmの軽便鉄

道を敷設し、砲撃戦に必要な重砲・弾薬並びに装具・糧秣などを

輸送したのである。

この軽便鉄道は労山湾にある王哥庄から即墨近辺、更に流亭、

李村を経て沙子口に至るもの。途中で重砲設置予定地への支線、

並びに膠済線 滄口駅に接続するための支線などを含めて全長

145Kmのレールを敷設するには、おそらく1日3Km以上の強行

工事を進捗する必要があったと思われる。

この地図の中央には「大正三年戦役に於ける手押式軽便鉄道一般図*

全長 145吉米」と記されている。

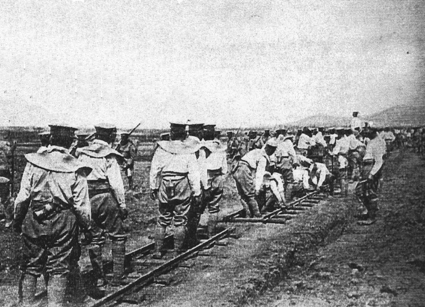

軽便鉄道のレール敷設 (図 5-6)

鉄道レールは、あらかじめレールと枕木が組み立てられており

敷設予定地の地形に応じて適切に構築された土台の上に、その組

み立て済みレールを10人前後の鉄道兵が手で運んで連結するとい

うもの。

地形によっては殆ど土台工事を必要としない場合もあったよう

だ。

この写真では日本鉄道隊がレール敷設作業に従事しているが、

大部分の箇所で現地労働者がレールの敷設に従事していた。

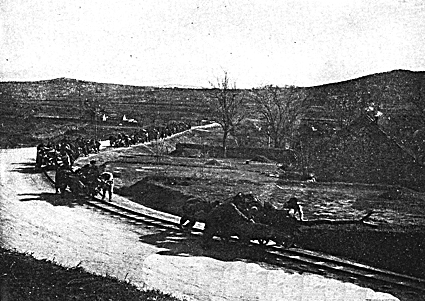

“大橋”という急峻な山岳地でのレール敷設 (図5-7)

このような急峻な坂道では、土台を準備することが大変だった

ようだ。この写真ではレールの敷設に大勢の現地労働者が従事し

ている。

軽便鉄道敷設が困難な工事であったことを示す格好の写真だ。

28cm榴弾砲を軽便鉄道で輸送中 (図 5-8)

この軽便鉄道は、主要な重砲設置予定地までレールが敷設されて

いたので重砲の輸送は順調に進めることができた。

この重砲の輸送にも、大勢の現地労働者が従事している。

物資輸送中の軽便鉄道 (図 5-9)

重砲以外の物資を輸送中の軽便鉄道。トロッコ車の長い列が続

いていることに驚かされる。

この場所のレールは一般道路上に設置されているようで、特に

土台工事を施したようには見受けられない。

一輪車も物資輸送に大量動員 (図 5-10)

軽便鉄道と並行して、一輪車による物資輸送も行われていた。

一輪車の列は延々と続いている。

このレールは道路の脇に敷設されているようだ。軽便鉄道の線

路脇には日本兵が立っている。

これらの写真からいえることは、青島における日独戦役はロジ

スティックの戦争でもあったようだ。

戦傷者を移送する軽便鉄道 (図 5-11)

軽便鉄道は、戦傷者の移送にも利用された。ここでも軽便車両

の移送に現地人労働者が従事している。

ーー ひとり言 ーー

弟(Aki)は、図書館、古書店その他ありとあらゆる場所で、青島関連の書籍、写真、はがき、地図などを収集しては、そのコピーを兄(Tad)に送ってくれた。兄である私は、インターネットを検索して、いろいろな史実やそれにまつわる写真を補充してきた。

我々兄弟が纏める「青島物語」は、自分たちの青島に対する郷愁を基礎に、青島がたどった約50年の歴史を、できるだけ写真を中心にして再構成しようとするものである。たとえば、ここで紹介した「軽便鉄道」に関しては、幾つかの資料で項目として紹介されているが、記録写真を公開している資料は殆ど見当たらない。

わずか数枚の軽便鉄道の写真であるが、その写真から文章では伝わらない当時の風俗や日本軍と現地労働者の関わりなど、その他いろいろな情報が看取できる。

今後もこのスタイルで「青島物語」を続けて行くつもりであるが、これには弟が収集してくれた膨大な資料・写真などが、これから大いに役立つことになるのだ。多謝。

|